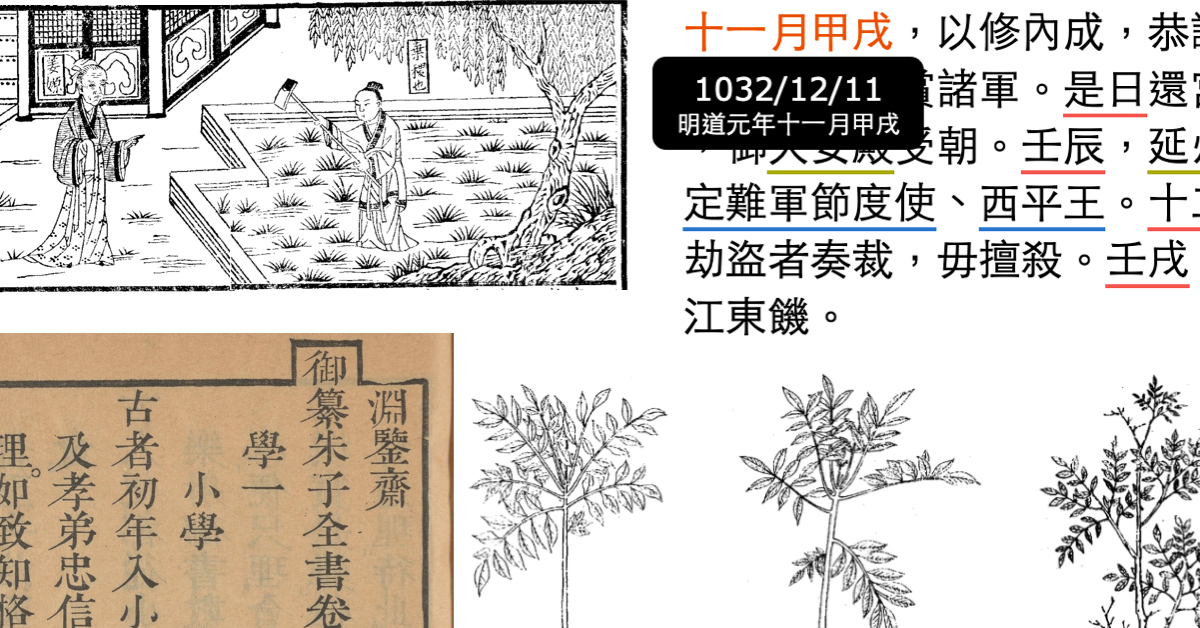

原文比較

独見

故經之以五、效之以計、以索其情

考察中故に五を以って之を經し、計を以って之を效じ、以て其の情を索む

考察中(案1)ですから五つの事項を理にかなっているか(古典に)照らし合わせ、これらをそれぞれはかりくらべて験証し、そこから実情を把握するのです。

考察中(案2)ですから五つの事項を経て(通じて)、それぞれはかりくらべて験証し、そこから実情を把握するのです。

竹簡

故輕經之以五效校之以計以索亓其請情

故に之を經(はか)るに五を以てし、之を效(あき)らかにするに計を以てし、以て其の情を索(もと)む

古文孫子

故經之以五事校之以七計而索其情

故に之を經るに五事を以ってし、之を校するに七計を以って、而に其の情を索む

宋本十一家注

故經之以五事,校之以計,而索其情

故に之に經てするに五事を以ってし、之を校るに計を以ってし、而に其の情を索む(漢籍国字解)

故に之を經するに五校の計を以てして、其の情を索む(経書大講)

故に之に經るに五事を以てし、之を校ぶるに計を以てして、而に其の情を索む

考察中

註釈

魏武注孫子

宋本十一家注

故經之以五事,校之以計,而索其情

- 俗本「效」作「校」。

- 曹操曰:謂下五事彼我之情。

- 杜牧曰:經者,經度也;

五者,即下所謂五事也;

校者,校量也;

計者,即篇首計筭也;

索者,搜索也;

情者,彼我之情也。… - 泓按:效,猶驗也;

言以下五者經度兵事,復用計算效驗彼我之優劣,以此搜索彼我勝負之情也。

「效」或作「校」,亦通。

コメント