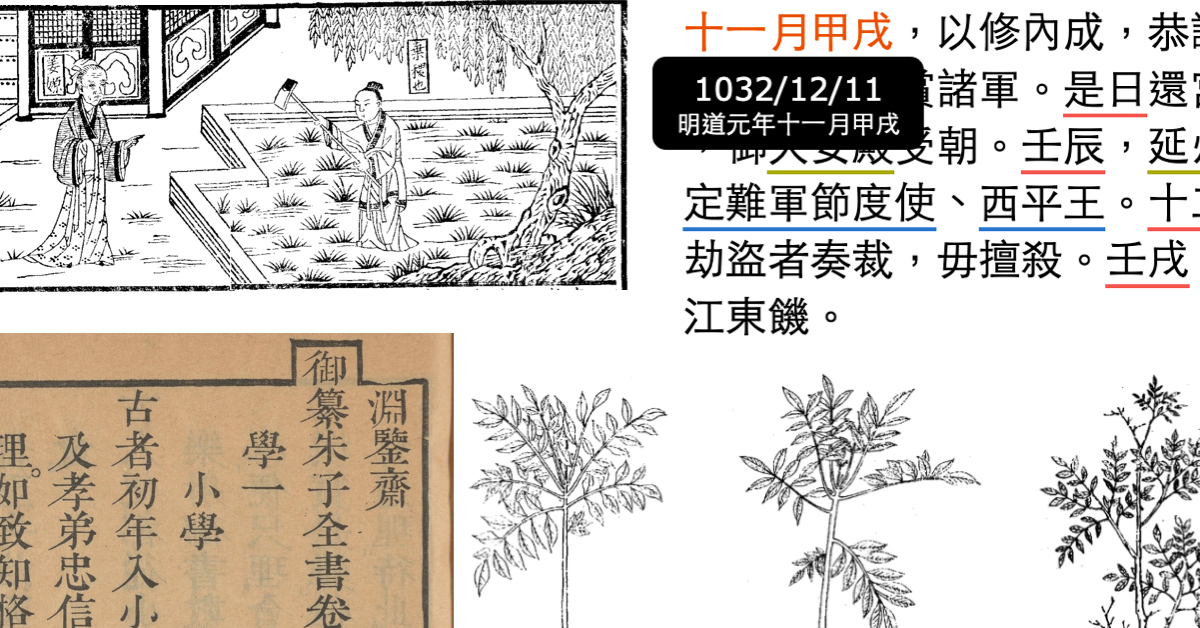

原文比較

独見

一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。

一に曰く道,二に曰く天,三に曰く地,四に曰く將,五に曰く法。

一つ目は道,二つ目は天,三つ目は地,四つ目は將,五つ目は法。

竹簡

一曰道二曰天三曰地四曰將五曰法

一に曰く道,二に曰く天,三に曰く地,四に曰く將,五に曰く法。

古文孫子

一曰道二曰天三曰地四曰將五曰法

一に曰く道,二に曰く天,三に曰く地,四に曰く將,五に曰く法。

宋本十一家注

一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。

一に曰く道,二に曰く天,三に曰く地,四に曰く將,五に曰く法。

一つ目は道,二つ目は天,三つ目は地,四つ目は將,五つ目は法。

註釈

魏武注孫子

一曰道

- 曹操曰:謂導之以教令

曹操が説く:教令によって導くを言う

宋本十一家注

一曰道

- 張預曰:恩信使民。

張預が説く:民衆に対する恩恵を惜しまず施し、その恩恵に報いる民衆の感謝の念、信頼を獲得することで、民心を掌握する。そして民衆を強制的に支配するのではなく、自発的に服従させる。

二曰天

- 張預曰:上順天時。

張預が説く:天の摂理や自然(季節の移り変わりなど、天が定めた時節)の法則に逆らうことなく順応しているか。

三曰地

- 張預曰:下知地利。

張預が説く:地理的条件や気候風土の利点「地利」を熟知しているか。

四曰將

- 張預曰:委任賢能。

張預が説く:賢明で有能な者に任務を委ねているか。優秀な人材を登用し適材適所に配置しているか。

五曰法

- 杜牧曰:此之謂五事也。

杜牧が説く:法までのことが、いわゆる五つの重要事項である。 - 王晳曰:此經之五事也。夫用兵之道,人和為本,天時與地利則其助也。三者具,然後議舉兵。兵舉,必須將能;將能然後法修。孫子所次,此之謂矣。

王晳が説く:この経するというのは五つの事柄である。そもそも兵を用いる道は、人々の和合が基本であり、天候の時機と地理的条件の有利さがそれを助ける。この三つが備わって、はじめて兵を挙げることを議論すべきである。兵を挙げるには、必ず有能な将軍がいなければならない。有能な将軍がいてはじめて、軍法の修練ができる。孫子が「輕之以五」の”之”と述べたものが、このことを言っているのである - 張預曰:節制嚴明。夫將與法,在五事之末者,凡舉兵伐罪,廟堂之上,先察恩信之厚薄,後度天時之逆順,次審地形之險易,三者已熟,然後命將征之。兵旣出境,則法令一從於將。此其次序也。

張預が説く:自制心と厳しさが肝心である。そもそも軍法は将軍に與えるもので、五つの事柄の最後にくるものである。おおよそ兵を挙げて罪を討とうとするとき、廟堂の上で、先ず民への恩寵と信頼の厚薄を考察し、その後に季節や時期が見合っているか推し量り、次に地形の険しさ易しさを審察する。この三つが十分に熟考されているならば、やっと将軍に征伐を命じる。兵がすでに自国の領土を出たならば、そのとき法令は将軍により従う。これがその次第(順序が決まっているという意味)である。

コメント